近日,《Science Bulletin》杂志以“Coccolithophore carbonate counter pump covaried with ocean carbon cycle changes during the Mid-Miocene”为题,发表了我院刘传联教授团队的研究成果:通过分析南海IODP U1505C站中中新世(约1200至1500万年前)沉积物中的颗石藻化石,发现颗石藻碳酸盐反向泵与海洋碳循环呈协同变化;这表明在中中新世气候转型期间,颗石藻碳源汇功能发生了转换,可能对该时期大气二氧化碳浓度的下降发挥了重要作用。

地球气候在距今约1200至1500万年前的中中新世发生了巨大变化:大气二氧化碳浓度下降了约200 ppm、全球平均气温下降、南极冰盖扩张,气候状态由暖室期向凉室期转变。对于这一气候转型事件,目前普遍认为主要源于洋流改组,进而引起大气二氧化碳浓度下降,导致气候由暖变冷,但是对此仍有争论。该研究利用南海颗石藻沉积记录,对此问题提出了新的认识。

颗石藻是一种在海洋中广泛存在的单细胞浮游藻类,是重要的海洋初级生产者。颗石藻具有生物泵与碳酸盐反向泵的双重功能,既可以通过光合作用吸收二氧化碳,又可以通过钙化作用释放二氧化碳。因此颗石藻“双重碳泵”的相对强度变化可以改变海洋的碳源汇格局,进而影响大气二氧化碳浓度与气候变化。通过定量估算颗石藻生产的颗粒无机碳与有机碳比值(PIC:POC),可以量化这两种碳泵之间的相对强度。颗石形态参数测量可以估算PIC:POC,同时颗石质量堆积速率也能够反映碳酸盐反向泵强度。

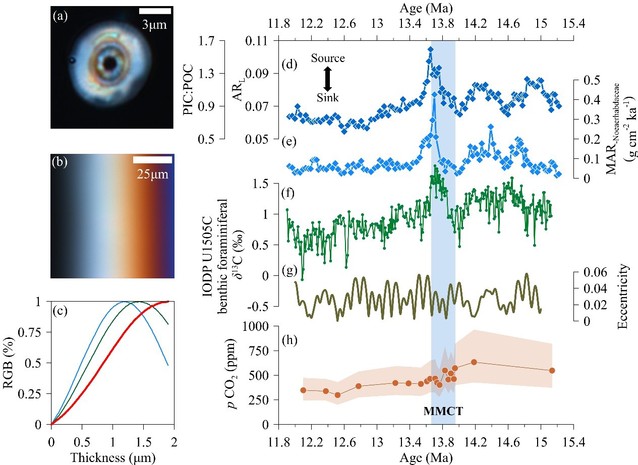

该研究发现,中中新世气候转型期南海颗石PIC:POC和颗石质量堆积速率均出现显著升高,对应于同站位底栖有孔虫碳同位素(δ13C)正偏,说明该时期颗石藻碳酸盐反向泵与海洋碳循环呈协同变化(图1)。底栖有孔虫δ13C正偏与海水中陆源营养物质输入减少有关,寡营养的表层海水使得硅藻生产力减少;这为颗石藻的勃发创造了条件,最终导致了颗石藻碳酸盐反向泵的增强。该研究还发现,中中新世气候转型期之后,颗石PIC:POC与颗石质量堆积速率均呈明显的长时间尺度下降趋势,表明颗石藻碳酸盐反向泵的逐渐减弱,同时也意味着颗石藻碳泵由“碳源”向“碳汇”转换,可能是该时期大气二氧化碳浓度下降、气候由暖向冷转变的原因之一(图1)。

图1:南海IODP U1505C站位底栖有孔虫碳同位素与颗石形态参数比较。(a-c) Noelaerhabdaceae 科颗石形态学测量方法;(d) Noelaerhabdaceae 颗石侧向长宽比及对应的颗石藻PIC:POC;(e) Noelaerhabdaceae 颗石质量堆积速率;(f) IODP U1505C站位底栖有孔虫δ13C;(g) 地球公转轨道偏心率;(h) 浮游有空虫硼同位素重建大气CO2分压结果,阴影区域代表95%置信区间。

该论文第一作者为我院博士生孙立舜,通讯作者为刘传联教授,合作者包括我院金晓波副教授和中科院南海所副研究员苏翔。研究工作得到了国家自然科学基金的资助。

全文链接:https://doi.org/10.1016/j.scib.2024.11.052