近日,地学期刊《Geological Society of America Bulletin》在线发表了海洋与地球科学学院博士生于名扬题为“Low sediment transport efficiency from the Tibetan Plateau to the Indian Ocean through the Yarlung Zangbo–Brahmaputra–Ganges system”的研究成果,揭示了现今时间尺度下沉积物从青藏高原至印度洋孟加拉三角洲的远距离搬运过程及其控制因素。

据前期研究估算,青藏高原-喜马拉雅系统及其孕育的大型河流贡献了全球海洋中约40%的陆源沉积物。这些沉积物堆积于海洋盆地中,被广泛地用于重建青藏高原和喜马拉雅山脉不同时间尺度的侵蚀历史。理解这些沉积物的产生和搬运过程,是正确联系海洋沉积记录与源区侵蚀信号的重要前提。然而,沉积物从青藏高原至亚洲边缘海的远距离搬运过程却鲜有研究。

针对上述问题,该研究选择了青藏高原至南亚边缘海最大且被认为具有最高搬运效率的沉积物路径系统——雅鲁藏布江—布拉马普特拉河—恒河流域,采集了全流域的现代表层沉积物样品,分析了其沙质沉积的主量元素和Nd-Sr同位素组成,结合流域内已发表的基岩和其他河流沉积物的主量元素和Nd-Sr同位素组成数据,深入探讨了沉积物在现今时间尺度上从青藏高原到印度洋的搬运效率。

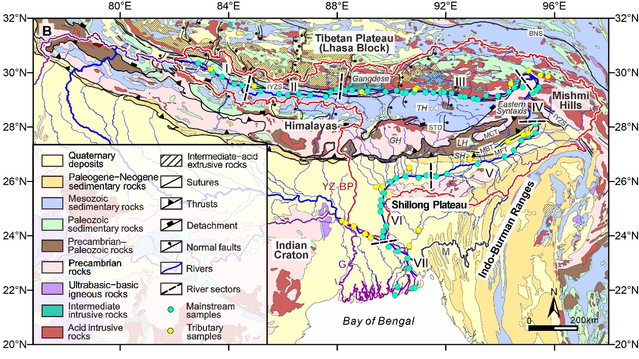

图1. 青藏高原至孟加拉三角洲地质简图与雅鲁藏布江—布拉马普特拉河—恒河流域表层沉积物采样位置

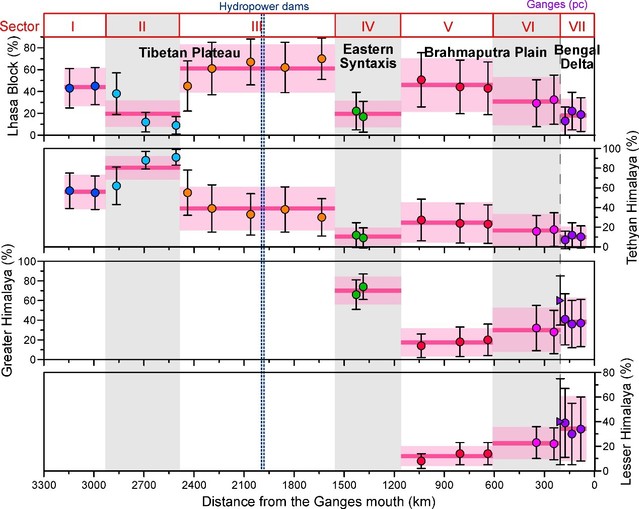

结果显示,雅鲁藏布江的上游和中游东段,沙质沉积物在呈现较高的Na2O/SiO2、K2O/SiO2比值和εNd,及较低的87Sr/86Sr,反映出青藏高原(拉萨地块)的主要贡献;而在雅鲁藏布江的中游西段则呈相反变化,反映出特提斯喜马拉雅的主要贡献。相比之下,沙质沉积物在雅鲁藏布江下游—布拉马普特拉河—恒河都呈现出显著较低的εNd和较高的87Sr/86Sr,指示出高喜马拉雅和低喜马拉雅的主要贡献。

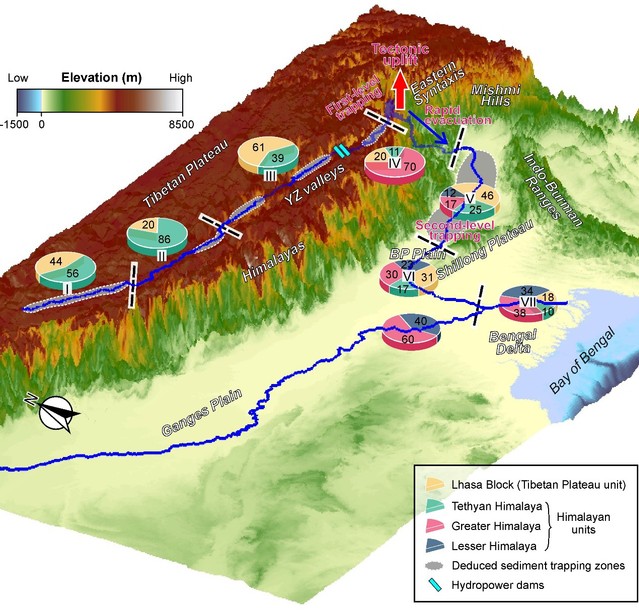

基于Nd-Sr同位素混合模型结合蒙特卡洛模拟,该研究估算青藏高原对喜马拉雅东构造结之前的沉积沙贡献占比约为61%,而对孟加拉三角洲沉积沙的贡献占比仅有约18%。这揭示出现今时间尺度下沉积物从青藏高原至印度洋孟加拉三角洲的低效搬运。此外,孟加拉三角洲约有72%的沉积沙来自高喜马拉雅和低喜马拉雅的贡献,反映出季风降雨促进下喜马拉雅的强烈山前侵蚀。

图2. 雅鲁藏布江—布拉马普特拉河—恒河各物源区对流域沉积沙相对贡献占比空间变化

沿流域下游方向,青藏高原对沉积沙的相对贡献占比总体呈现降低趋势,除了喜马拉雅碎屑输入稀释的影响,主要是由于沉积沙在搬运途中发生显著滞留所致。该研究提出,喜马拉雅东构造结和喜马拉雅前陆盆地所构成的两级构造圈捕作用,是沉积沙从青藏高原至印度洋孟加拉三角洲低效搬运的主要原因。这一结果反映,即便在地形陡峭和距海距离较短的青藏高原-喜马拉雅造山带,沉积物在搬运途中也会发生显著滞留;从而暗示高原来源的碎屑物质在陆地搬运过程中会遭受大幅度缓冲,这为利用海洋沉积记录进行内陆地区侵蚀历史重建的研究工作提出了警示。

图3. 沉积沙从青藏高原至孟加拉三角洲的搬运过程模式示意图

论文第一作者为我院博士生于名扬,通讯作者为刘志飞教授,合作者包括我院赵玉龙副教授、林宝治副研究员、孟加拉国杰索尔科技大学H.M. Zakir Hossain教授、印度本地治里大学Suchana Taral助理教授、印度统计研究所Tapan Chakraborty教授、法国巴黎萨克雷大学Christophe Colin教授、中国地质大学(北京)韩中鹏副研究员和王成善院士。该研究得到“第二次青藏高原综合科学考察研究”项目和联合国教科文组织/政府间海洋学委员会西太平洋分委会项目的资助。

全文链接:https://doi.org/10.1130/B37912.1