中尺度涡和内波是典型的海洋高能运动形式,对海洋能量混合和物质输运具有重要的驱动作用。海洋与地球科学学院张艳伟教授及合作者利用南海深海锚系、滑翔机、三脚架综合观测数据,结合Argo浮标、卫星观测等多源数据,创新性地揭示了中尺度涡-台风相互作用通过增强盐指双扩散混合加速海洋能量和物质交换,证实了潮汐生成的非线性内波能够影响深海底边界层并驱动沉积物输运过程的差异性特征,相关成果发表在Progress in Oceanography、Geology等国际期刊上。

中尺度涡-台风相互作用强化盐指双扩散混合

双扩散对流是海洋中垂向混合的关键驱动机制。然而,对于诸如中尺度涡与台风相互作用等极端高能海洋-大气过程对双扩散混合的定量研究还十分有限。南海是中尺度涡和台风的高发区,基于在南海北部获取的水下滑翔机自主观测断面(图1),发现中尺度涡-台风共同作用导致了异常高盐度和显著的上升流。研究发现盐指双扩散混合和剪切湍流混合均显著增强,在加深的盐跃层中,增强的盐指双扩散垂向扩散系数(10⁻⁴ m² s⁻¹)比背景值高出一个数量级(图2),对应着显著增加的跨跃层盐通量。这种由中尺度涡-台风共同作用强化的盐指双扩散混合及垂直/水平盐通量,需要被纳入海洋能量/物质平衡的估算以及海洋数值模型。

图1中尺度涡-台风共同作用期间滑翔机在南海北部观测到的盐度剖面。

图2中尺度涡-台风共同作用期间的整体密度比、温盐梯度界面密度比、湍动能耗散率、盐指双扩散系数。

潮汐生成的非线性内波输运深海底边界层沉积物

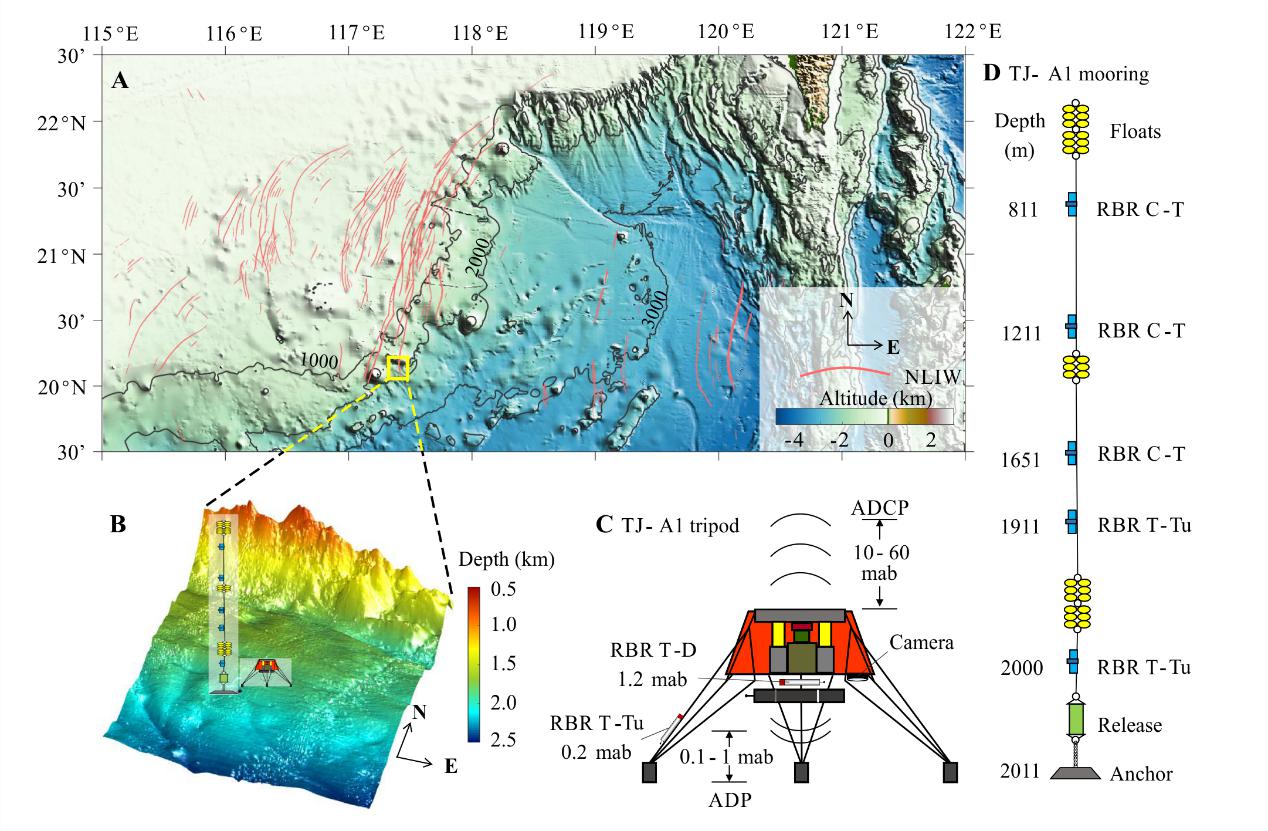

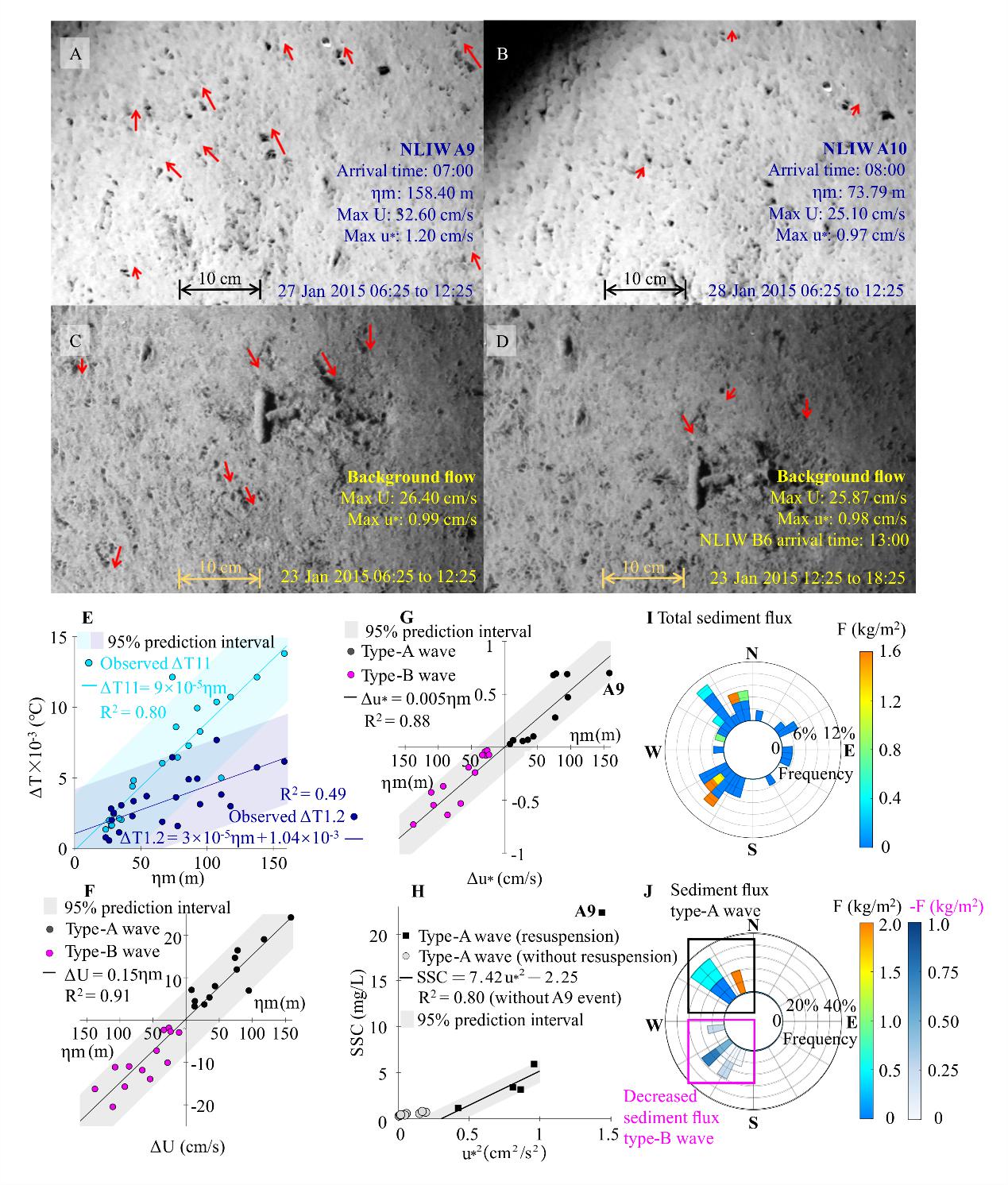

作为一种全球分布的高能海洋运动,非线性内波能否穿透温跃层进入深海底边界层并输运沉积物一直存在争议,这主要是由于缺少直接的现场综合观测。基于在南海北部2011米水深处布放的三脚架-锚系沉积动力过程综合观测系统(图3),证实起源于吕宋海峡潮汐生成的非线性内波在到达南海深海陆坡时开始浅化和破碎,从而引发沉积物再悬浮,而非仅局限于水深较浅的大陆架。观测结果揭示出两种不同类型的非线性内波对深海底边界层产生差异性影响。A型非线性内波诱导的海流与背景流方向一致,增强了底边界层流速,尽管仅占观测时间的 1.63%,但贡献了总沉积物通量的 50.28%。相比之下,B型非线性内波诱导的海流与背景流方向相反,削弱了底边界层流速,并抑制了总沉积物通量的 29.22%。基于连续观测数据,首次建立了内波振幅与底边界层温度、流速、剪切速度、沉积物浓度之间的线性关系(图4),这将有助于推进内波与深海底边界层相互作用的参数化,并为内波在深海沉积物输运中的定量贡献提供观测和理论依据。

图3南海北部三脚架-锚系沉积动力过程综合观测系统

图4不同强度的非线性内波产生了沉积物输运差异性,以及内波振幅与底边界层温度、流速、剪切速度、沉积物浓度之间的线性关系。

Progress in Oceanography论文第一作者为张艳伟教授,Geology论文第一作者为我院研究生吕丹妮(通讯作者张艳伟教授),合作者包括我院研究生阮威涵,刘志飞教授、赵玉龙副教授,以及中国科学院沈阳自动化研究所俞建成研究员。该研究获得国家自然科学基金项目、同济大学学科交叉联合攻关项目等资助。

论文引用:

Zhang, Y.*, Ruan, W., Lyu, D., Yu, J., Strengthened double-diffusive convection induced by the combined effect of tropical cyclones and a mesoscale eddy. Progress in Oceanography, 2025, 232, 103438. https://doi.org/10.1016/j.pocean.2025.103438

Lyu, D., Zhang, Y.*, Liu, Z., Zhao, Y., Ruan, W., Tides-generated nonlinear internal waves transport sediment in the deep-sea bottom boundary layer. Geology, 2025, https://doi.org/10.1130/G53499.1