一、“海上大学”开学第一课

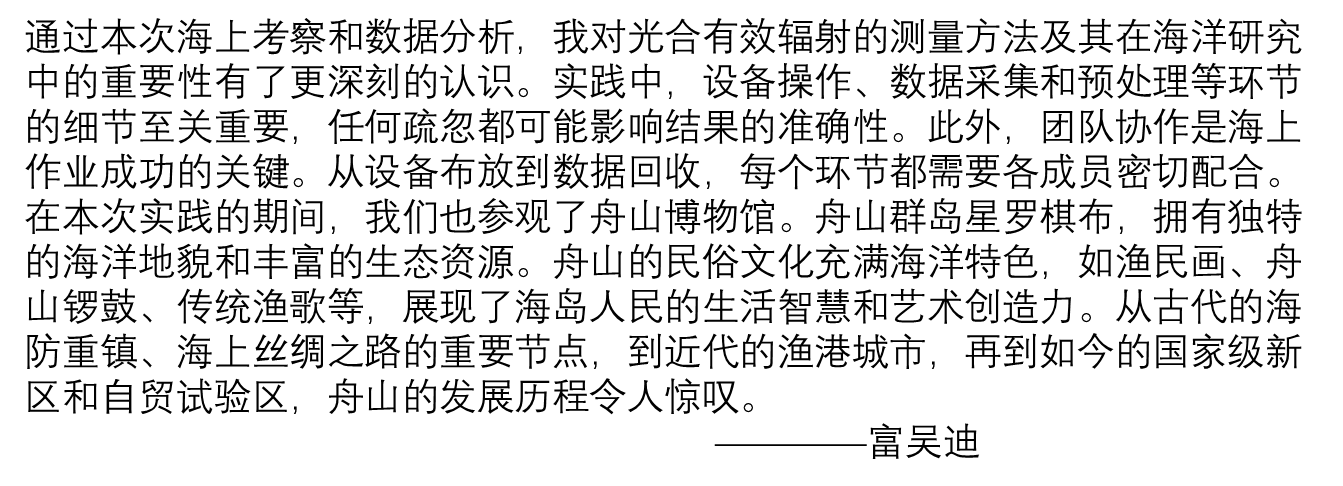

7月22日下午,“同济”号科考船入列后迎来了首批科考队员——参加同济大学2025年东海实习航次的老师和同学们。师生们首先被停泊在舟山国际邮轮码头的科考船惊艳外形所吸引,驻留片刻后,他们迈着矫健的步伐走上舷梯,进入船舱注册报到后成为入住“海上大学”的首批师生。

登船师生们按顺序参观了智能驾驶平台、舒适的生活休闲区、高性能实验室和多功能甲板作业区等,随后齐聚在阶梯教室,聆听学院院长、翦知湣院士主讲的“海上大学”开班第一课。翦老师回忆了多次参加国内外科考航次的经历,尽管收获颇多,但也有些许遗憾,希望能乘坐同济人建造的科考船探索深海大洋。在建院五十周年之际,这个梦想终于变成了现实,“同济”号正式交付使用,第一个任务就是承担本科生的海上实习航次,充分体现了学校对人才培养的高度重视。

翦老师强调,要把“同济”号科考船打造成同济大学的“海上移动校区”,期待同学们在带队老师的指导下,掌握仪器操作、采样分析和数据解释的综合能力。通过实践出真知,成为具有海洋强国志向、攻坚克难毅力、批判创新思维,扎实理论基础和实践能力的专业精英和社会栋梁。

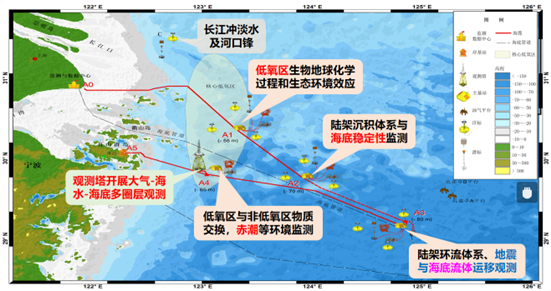

东海发育世界上最宽阔的陆架,全球最大的河流“长江”与最强西边界洋流“黑潮”在此相互作用,形成不同性质水团。在潮汐、季风和台风等影响下,水团发生复杂的能量与物质交换,控制了海洋初级生产力、渔业资源、生态环境灾害和底质沉积物分布特征,是开展海洋综合科考与教学实践的绝佳场所。国家海底科学观测网的东海子网便选址于此,建成后将开展海气、河海、水固等多界面过程及环境影响的综合监测,为海洋气象、海洋生态、海洋地质等领域科学研究与防灾预警应用提供科学技术支撑。

“同济”号东海实习航次(TJ2502)科考教学实践目的包括:掌握海洋调查、采样和现场实验分析的基本方法,海洋科学技术研究前沿与应用前景。参加此次教学实践航次的本科生共41名,分三个批次上船实习。第一、二航段为2023级海洋科学专业26名本科生及带队老师和研究生助教,第三航段为2022级海洋技术专业的15名本科生及带队老师和研究生助教。

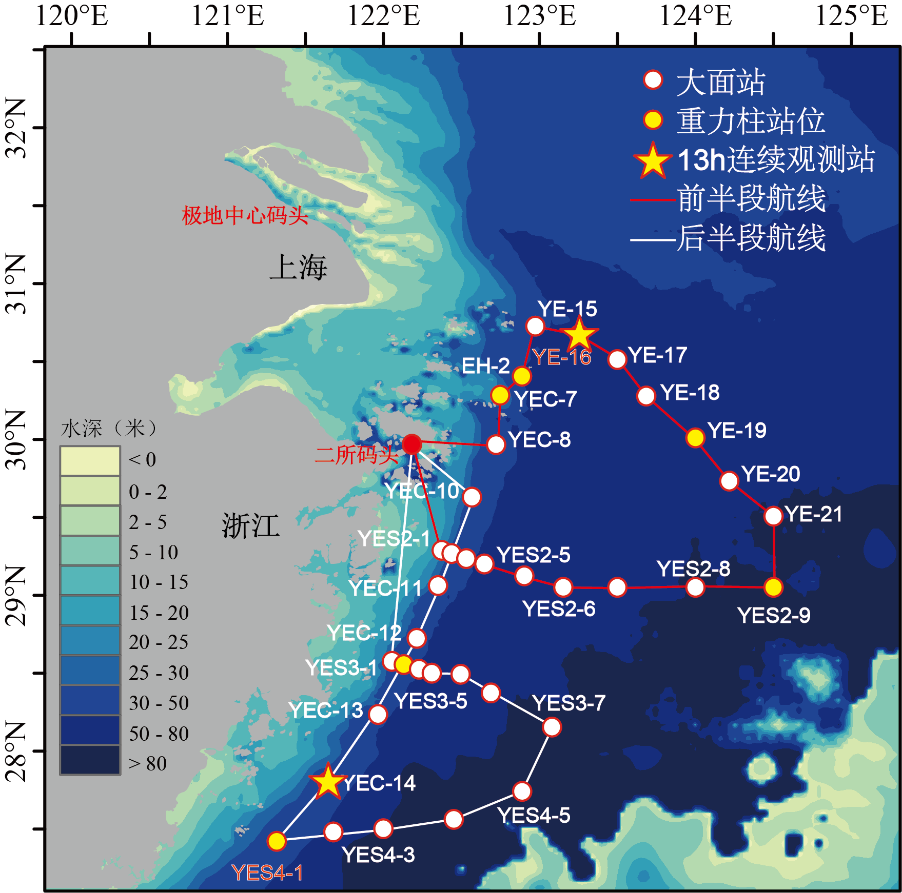

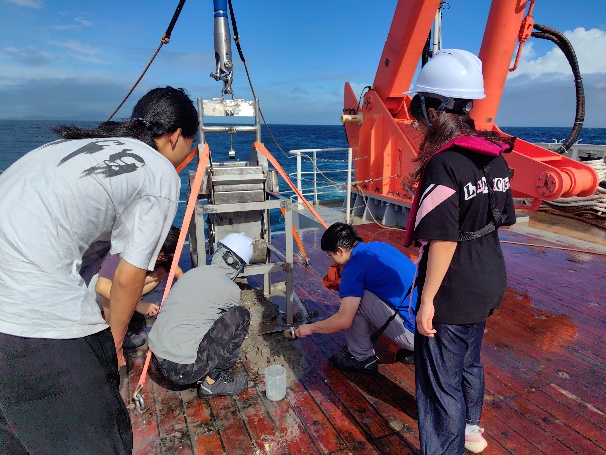

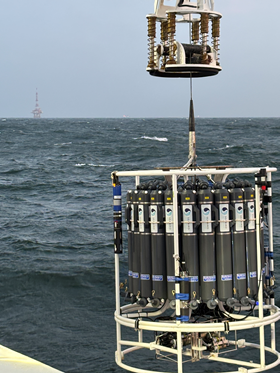

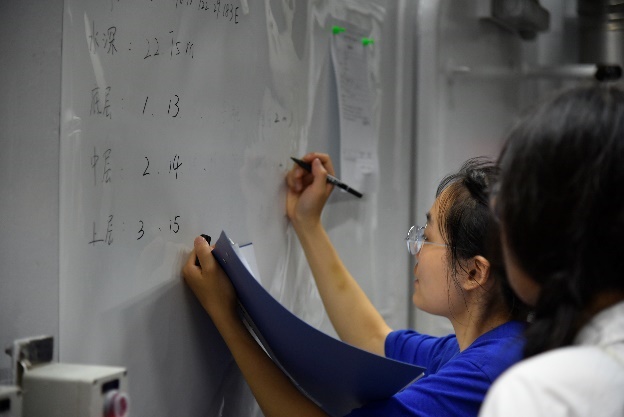

海洋科学专业实习包括大面站和连续站海洋调查相结合,根据东海陆架水团相互作用及其影响下的生态环境和沉积地质特征等,共布设了5条关键调查断面,分别是YE(Yangtze Estuary-East China Sea)主断面(也是东海海底科学观测网三个观测主节点所在断面),南侧YES2-4断面,以及YEC (Yangtze Estuary/Yellow Sea-East China Sea Continuum)断面。第一航段开展YES2、YE断面所有站位和YEC-7/8站位调查,第二航段开展YEC-10以南站位及YES3、YES4断面所有站位的调查。航次调查过程中全程开启浅地层剖面仪,进行海洋地球物理的探测;除了连续站外,各站位都进行生物拖网采取浮游生物样本,布放CTD取水器进行全水深海洋多参数观测与采取3-5个层位的水样,通过箱式采泥器采集浅表层沉积物等;并在一些关键站位采集重力柱状沉积物样。

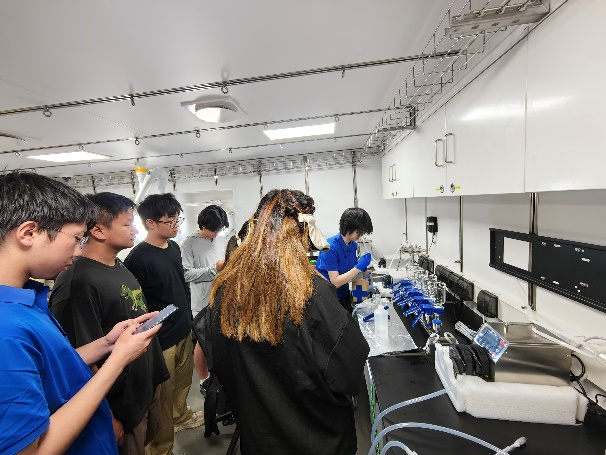

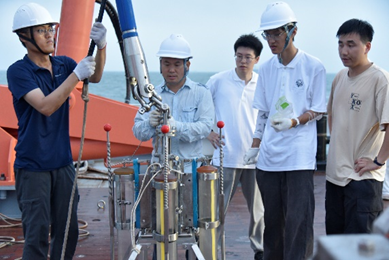

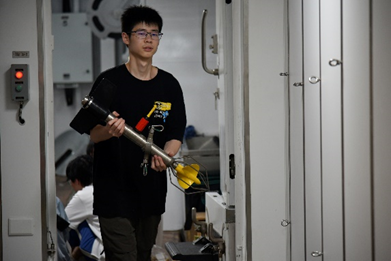

每个航段13名本科生分成两组,按海洋地质、海洋地球物理、物理海洋、海洋化学和海洋生物等5个方向轮流进行专业仪器操作、观测与采样、实验分析与描述等全过程培训,再根据个人兴趣选择其中一个方向进行深入的实际仪器操作、采样分析与数据解释等研究性实习,并在此基础上最终完成实习报告和答辩。

第一、二航段执行过程中分别受到第7号台风范斯高和第8号台风竹节草外围强风和涌浪的影响,除了29号因东海海域台风预警而在锚地避风外,其它时间在安全得到保障前提下,全体船员与科考人员熟练配合,基本保证每次作业的高成功率。参加过往年实习航次的老师和研究生助理均表示,“同济”号科考船的平衡稳定性、仪器操作平台的高性能和实验探测部老师的丰富经验等是采样成功率近100%的重要保障,站位调查目标完成率也达到90%以上。如果是租用其它高校或民营的较小吨位科考船,受强台风浪影响,作业成功率和站位目标完成率都会大打折扣。

顺利完成各航段海洋科考任务的师生们都收到了由船长和首席科学家共同签发的参航证书。

三、成立临时党支部,同舟共济话未来

29号下午在温州港附近避风期间,科考师生和船员联合发起座谈会,围绕“同济”号助同济人圆梦海洋科考和发扬“同舟共济”精神等主题分享此次出海经历,畅谈海洋科考感悟,以及今后如何更好地发挥“同济”号科考船的强大科考能力,助力海洋强国建设。

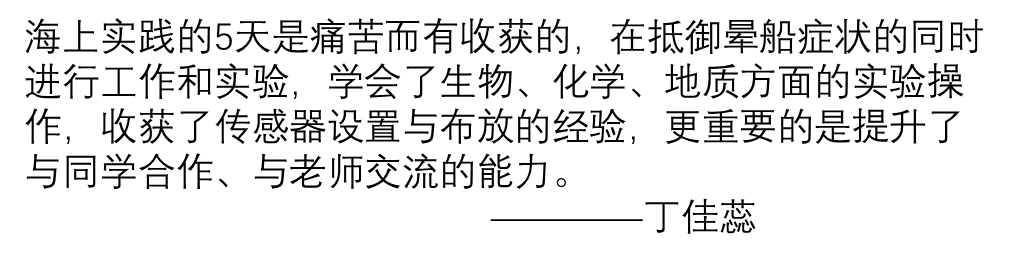

初次出海的同学们感触很深,首先是为有幸参加“同济”号科考首航的海洋综合实习而兴奋骄傲,但对部分晕船严重的同学也是巨大意志考验。黄伟捷同学坦言:“上同济号是圆了我的海洋梦!”尽管因晕船他一天未进食,却还是在同伴的帮助下坚持完成了海洋化学检测任务,他感慨道“闻到食物就想吐,但看到数据出来的那一刻,觉得一切都值了”。刘家硕等同学在晕船呕吐的情况下,仍坚持操作仪器、观察样本,让课本上的硅藻和砂岩在显微镜下有了温度。何悠、金祺晏等同学自觉参与夜班的全程值班,并协助其他同学进行采样。

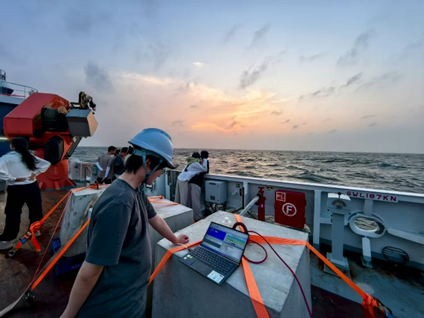

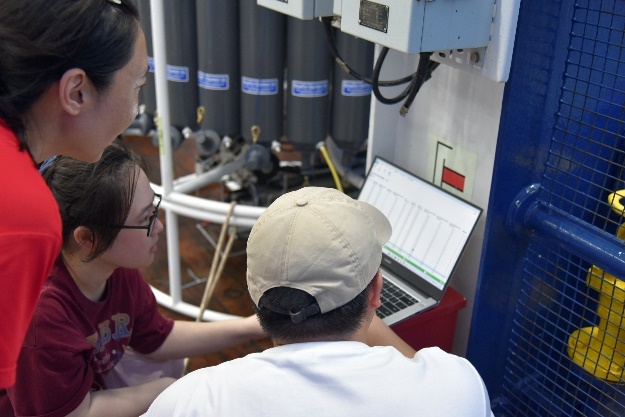

博士生陈俊源连续值班指导物理海洋方向的同学进行CTD仪器操作采样和数据解读;研究生刘沛瑜回忆本科时登上实习船首次开启海洋探索实践,到三年后以研究生助教身份登上“同济”号,身份的转变让其更深刻地理解了此次海上实习的意义。通过交流,已经看到青年学子在风浪考验中的快速成长,以热爱赴山海,更看到了同舟共济精神和海洋科考热忱的代际传递,期待新一代的同济海洋人借“同济”号之力,向着深蓝梦想加速前进,为国家海洋强国战略书写更加壮丽的新篇章。

在全体科考人员与船员座谈之后,共产党员和入党积极分子留下来继续交流,经学院党委同意后成立了TJ2502航次临时党支部,“同济”号党员创先锋集结首发,一起学习了《求是》杂志发表的系列重要文章,并围绕海洋科考中的挑战与成长、团结与奋斗展开深入交流,在风浪中凝聚起奋进的力量。

“同济”号轮机长赵川和厨师长董甲亮是共产党员,他们在航次执行过程中,认真负责,和石斌船长等全体船员保证了船舶运行安全和后勤保障,缓解了科考人员的晕船问题,提高了作业效率。师生党员结合此次科考经历,表示要深入贯彻实事求是、严谨求实的科学精神,科考作业结合实际情况提前做好规划,例如此次航次受台风影响,航次多次调整作业计划,在恶劣天气下依旧保障好作业的安全性与高效性。更加全面地理解了国家海洋强国战略规划,立志将个人奋斗目标与国家发展规划和社会需求紧密结合,坚定海洋科教结合的育人目标,为国家培养更多更优秀海洋科技人才而努力奋斗。

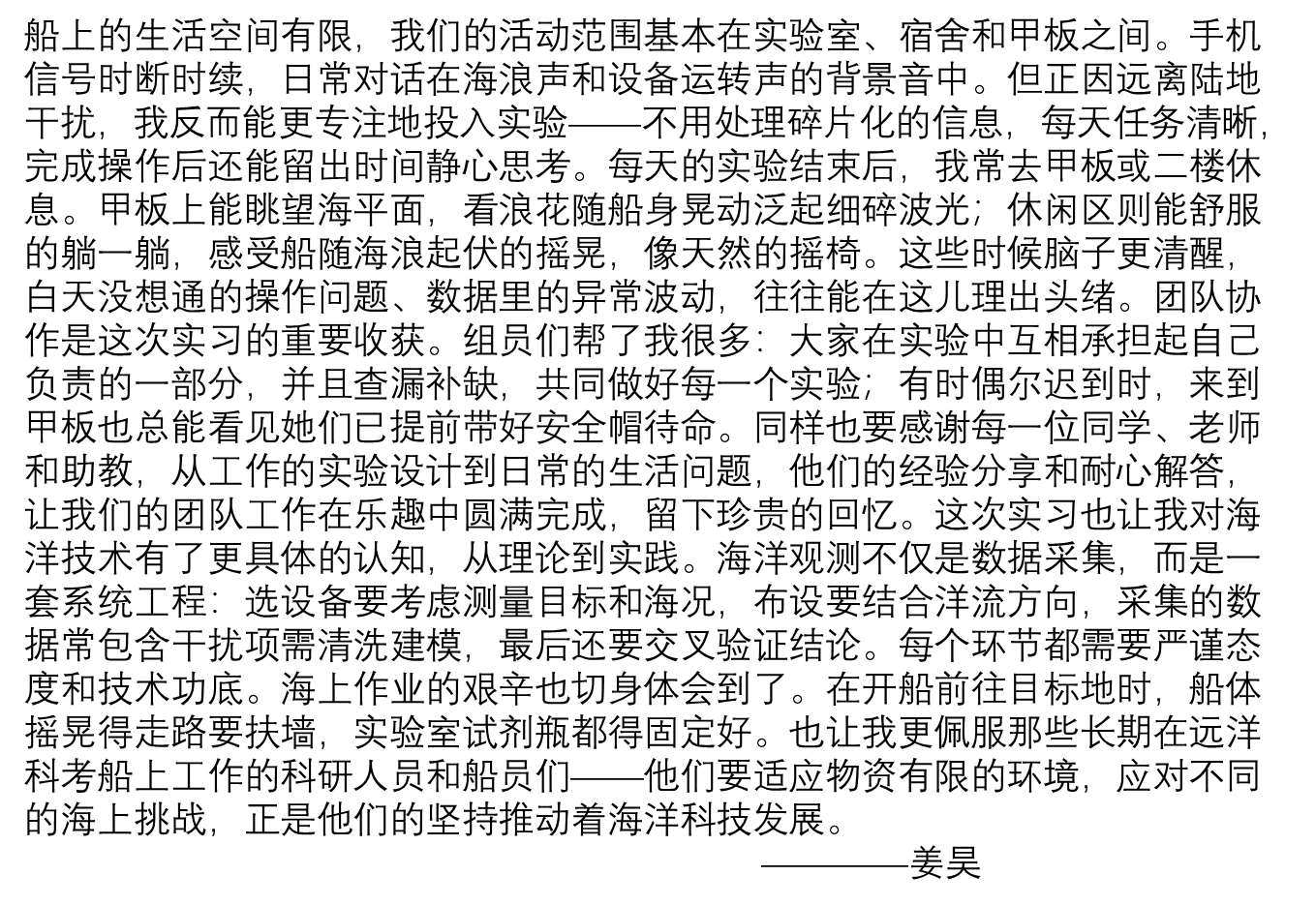

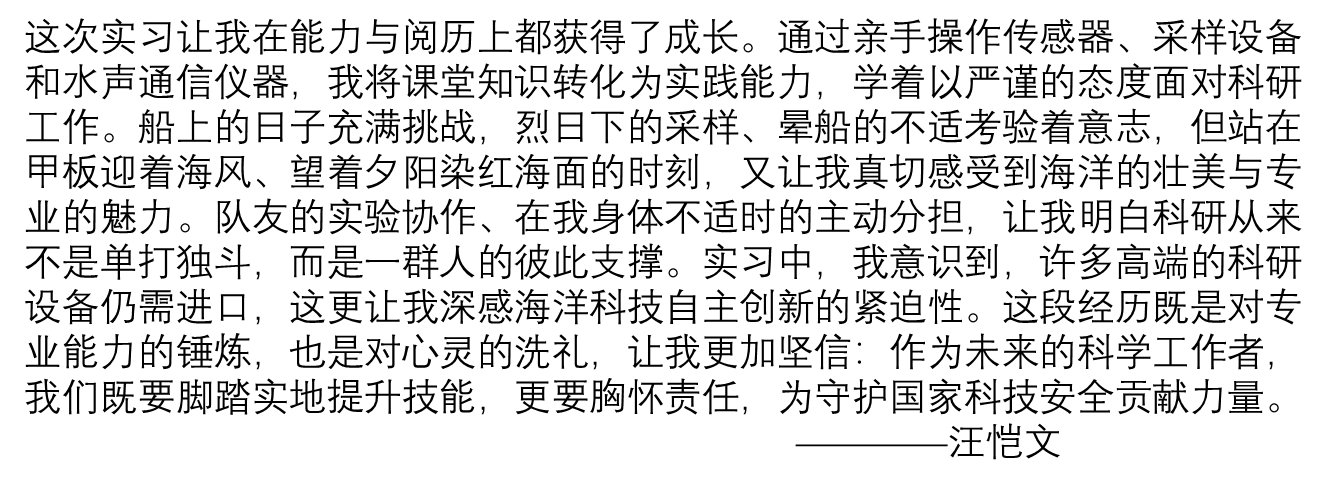

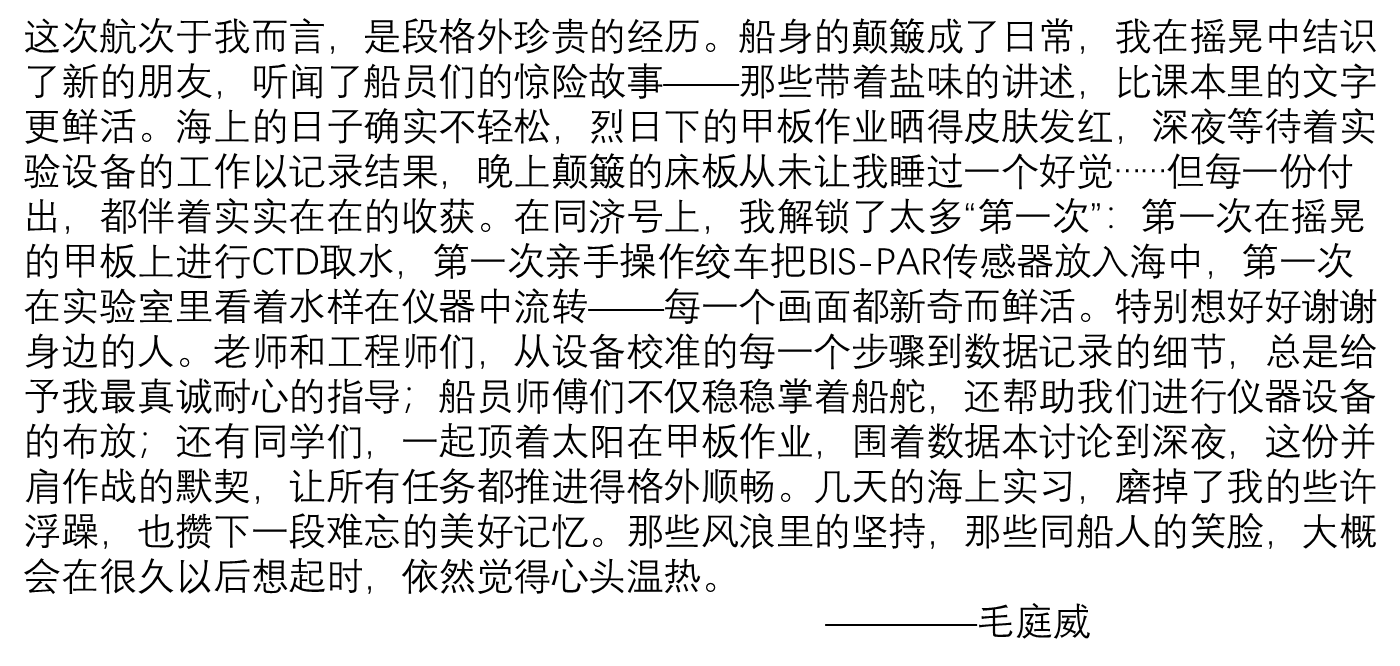

四、同舟共济,心灵的历炼与洗礼

7月31日,台风“竹节草”登录的影响刚过,傍晚,“同济”号科考船又迎来了第三批科考队员。夜晚的“同济”号在黑夜中像一颗启明星,震撼鼓舞着师生们,甲板上灯火通明,吊机有条不紊地运送着上船的物资,师生们顶着船上灯火,争分多秒地将实验设备等运送到宽敞明亮的实验室中,认真地做着设备固定和物资整理的航前准备工作。

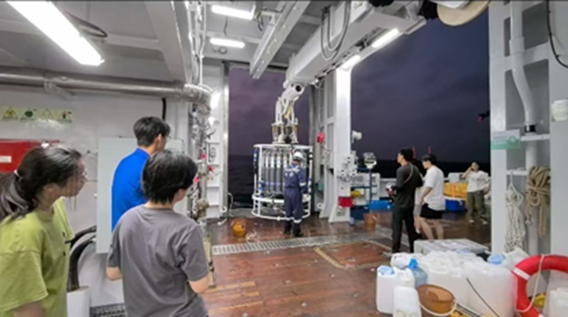

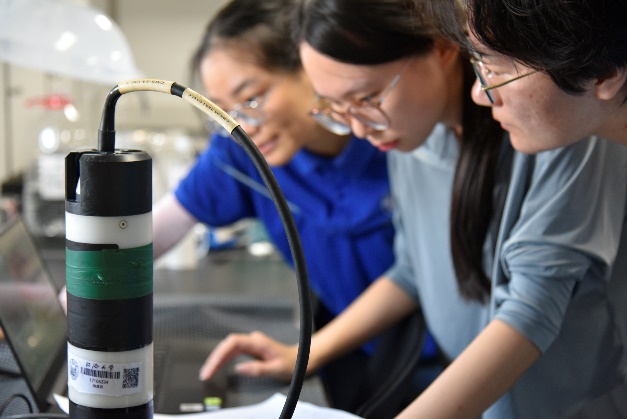

8月1日上午,刘玉柱副院长给大家做了航前动员,鼓励同学们珍惜难得的机会,充分利用船上的每一个动手实践的机会,成长为既有扎实理论基础,又有强大动手能力的复合型创新人才。紧接着“同济”号三副彭泽给大家开展航前安全培训,为大家讲解船上日常规定、甲板作业安全要求、消防知识、救生衣争取穿戴等安全操作与规范,并带领着大家从安全角度出发再次熟悉船体结构和紧急集合点,实验探测长徐以正老师带领同学们开展CTD采水器的操作与使用培训。上午11点,“同济”号准时启航,奔向星辰大海。

第三航段在杭州湾和长江口外东海海域开展海上专业综合实践,近、离岸各有一个连续站位。海上期间,以模块化实践任务为导向,锻炼和培养学生的现场团队协作和组织能力、采样与原位传感观测设备操作运用的动手能力和数据处理与衍生能力为主,该航段有15名本科生,按海洋地质采样技术、物理海洋观测技术、海洋化学观测技术、海洋生物观测技术和海上通讯技术等5个模块方向设置实践任务,每小组3-4人。每个模块任务开展期间,小组各成员自行组织有序开展海洋传感观测和通讯设备与仪器操作、观测与采样、数据分析与建模等全过程实操。

航次调查过程中在每个站位都开展了四项主作业任务:1)光合辐射剖面仪(BIS-PAR)的协同布放观测;2)多管采样技术的沉积物采样和间隙水采样;3)CTD采水器与其搭载的水质多参数仪(EXO2)、硝酸盐传感器(SUNA)、浊度仪(OBS3A)和野外藻类分析仪(BBE多波长荧光仪)的全水柱海洋多参数观测与比测任务、及其同步开展的CTD水体采样溶解氧、pH、叶绿素与悬浮颗粒物的观测设备数据的现场比测任务等,4)螺旋桨流速仪的水层流速观测。

海洋地质采样技术组负责多管的安装、布放与采样;物理海洋观测组负责CTD的挂瓶、布放前检查、布放和回收采水与螺旋桨的布放;海洋化学观测组负责硝酸盐传感器的检查设置、布放回收与采集水样开展溶解氧和pH的室内测定工作;海洋生物光学观测组负责光合辐射剖面仪的准备、布放与回收工作,EXO2、野外藻类分析仪的设置、布放回收工作与水样采集开展叶绿素、悬浮颗粒物和水体浮游生物的实验室内样品采集测定工作。海上通讯技术组负责水声通讯、北斗卫星通讯等设备的安装、布放测试等工作。各组工作如何有序开展,考验着大家的组织协调能力、动手实践能力和对仪器设备的熟悉程度,时间紧任务重,大家经过在第一个站点实战操作的磨合,很快不仅可以独立工作,而且还会有序地将任务交接给下一个马上接替轮转任务的小组,尽心尽力地叮嘱注意事项和细节。在航行途中,远远望到“同济·海一号”东海多圈层观测塔矗立在茫茫大海之上,这种和我们遥相呼应的感觉,熟悉亲切又令人自豪,而同学们在船上工作时的这种相互信赖、互帮互助的团体精神也将“同济”二字体现的淋漓尽致。

四整天充实忙碌的海上生活一晃即逝,8月5日一早,“同济”号满载收获顺利返航,同学们遗憾地表示时间太短暂了,刚刚适应了船上的生活就要回到陆地了,即将要离开海上的美景(最美的落日、日出和明月)和船上的美食,告别诗和远方,离开“同济”号这个大家庭,回归到嘈杂繁华的都市,大家都显露出依依不舍和惋惜的神情。每位同学都记录下了自己的内心感想和体会,虽然时间短暂,但在“同济”号这个温暖大家庭中每个人都真真实实地接受了海洋的洗礼,得到了成长和锻炼,真正地理解了“同舟共济”的真谛,真心地向每一位为“同济”号忙碌着、保障着船舶运行安全和后勤保障的同济人致敬!

同学们留言中的感悟令人动容:“CTD曲线跳动的是海洋的脉搏,沉积物样本封存的是地球的记忆”“晕船时的相互搀扶,比任何时候都更懂‘同舟共济’”。这些心声印证了 “同济”号的深层价值 —— 它不仅是教学实践平台,更是塑造科学精神的熔炉。

从实验室到深海,从课堂理论到国家海底观测网建设实践,“同济”号的首航之旅,既是一次海洋科学的探索之行,更是一堂生动的 “海洋强国课”。当年轻学子在甲板上接过参航证书时,接过的不仅是实践成果,更是 “经略海洋” 的时代接力棒。这艘智慧之舟正以 “同舟共济、钩深致远”的海洋精神为指导,为培养引领未来海洋科技的领军人才,书写着新时代的 “同济答卷”。

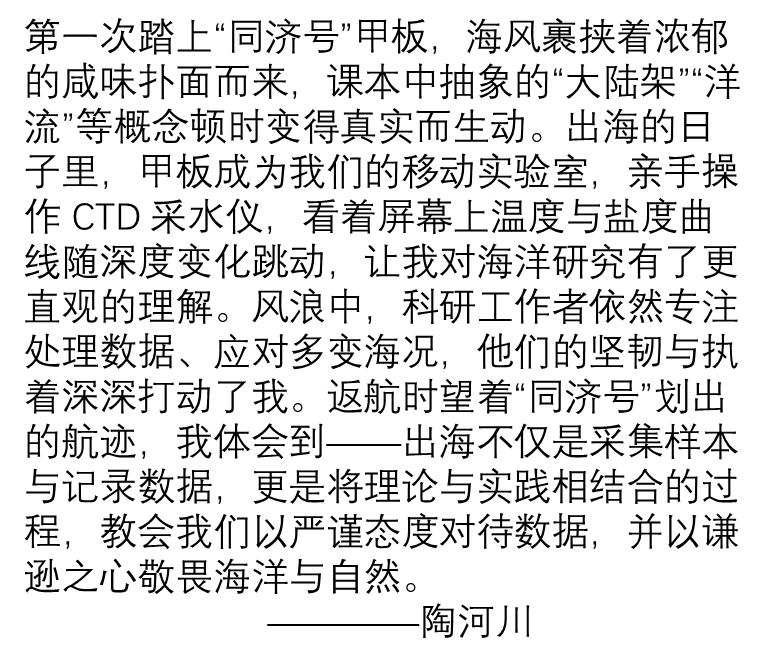

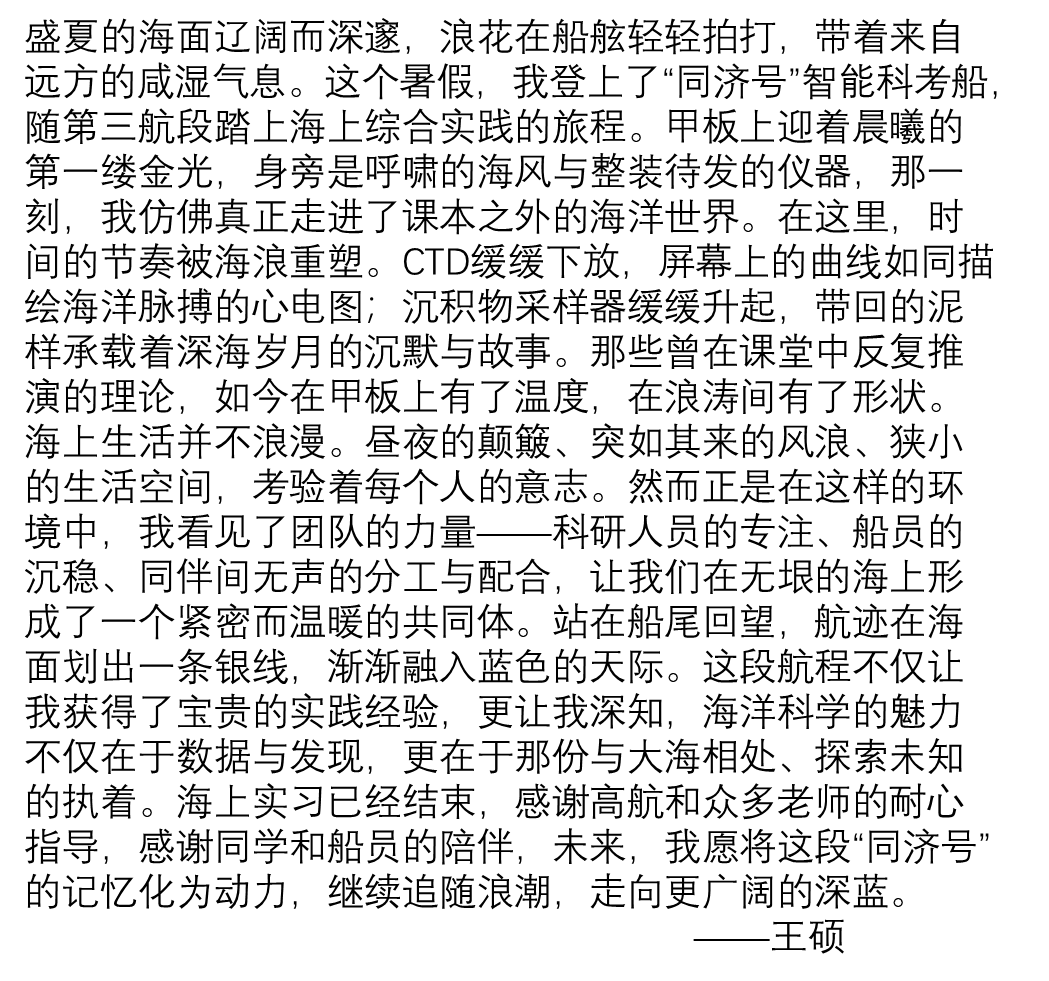

附学生留言墙

撰稿:贺娟、范代读、高航等

摄影:参航师生

编辑:温廷宇