作为地球动力学研究的关键前沿,板缘构造研究致力于解析板块边界的动力学过程、物质循环机制与能量转换规律,不仅具有重要的理论价值,更是连接地球深部过程与表层系统、自然演化规律与灾害防御实践的核心桥梁。为深化该领域学术交流,第十期“蓝海学术沙龙”于2025年11月20日下午在海洋楼报告厅成功举行。本期学术沙龙由全重室成员于有强教授发起并主持,邀请于有强、薛梅、马波、于鹏、赵崇进五位老师分别做学术报告。活动吸引了校内外多学科领域的师生,围绕板缘构造关键科学问题展开了深入探讨,有效促进了跨学科研究合作。

于有强教授以“走滑型板缘张裂的起始演化机制”为题,系统阐释了索尔顿裂谷和死海裂谷两个典型走滑型板缘张裂区的深部壳幔构造特征。研究揭示出远场板块拖拽作用是控制裂谷演化的主要动力来源,而区域岩石圈拆沉等深部过程诱发的地幔活动,则可能显著加速裂谷系统的演化进程。

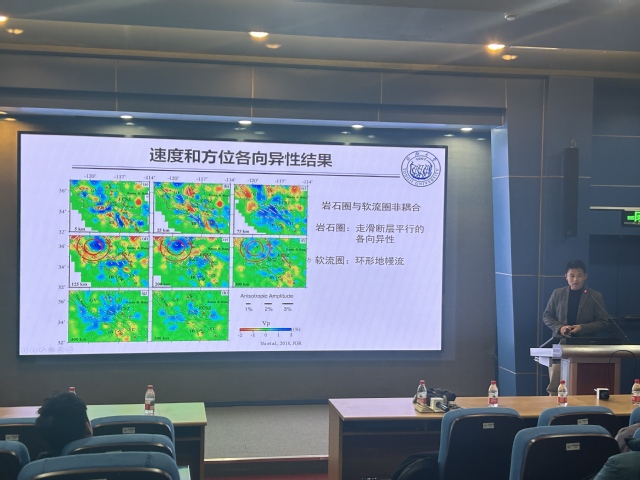

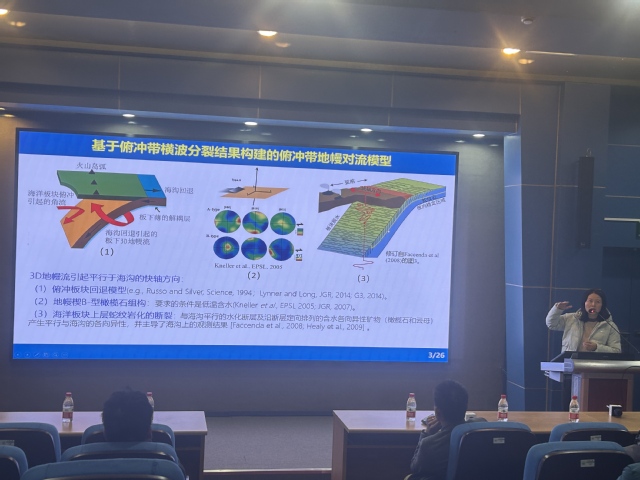

薛梅教授在“利用S-net地震数据研究西北太平洋俯冲板块各向异性”报告中,重点探讨了俯冲板片中化石各向异性的保存状态与改造机制。针对传统横波分裂方法垂向分辨能力有限的难题,研究团队创新性地运用日本S-net密集地震台阵观测数据,采用地震导波横波分裂分析技术,有效揭示了板片内部化石各向异性的空间分布特征与改造机制,深化了对俯冲过程中各向异性演化规律的认识。

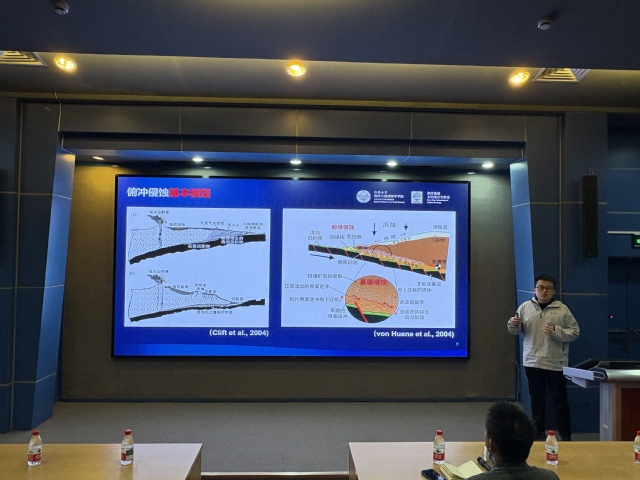

马波研究员围绕“沿海沟走向的剥蚀强度变化:基于地震波速成像的探讨”这一主题,展示了最新研究成果。通过对高分辨率主动源探测数据的精细处理与解析,研究发现海沟侵蚀速率存在显著的空间差异性,并通过速度结构模型验证了这一现象。研究还探讨了观测结果与智利地区地震活动的潜在关联,为理解海沟动力学过程与地震孕育机制提供了新的观测依据。

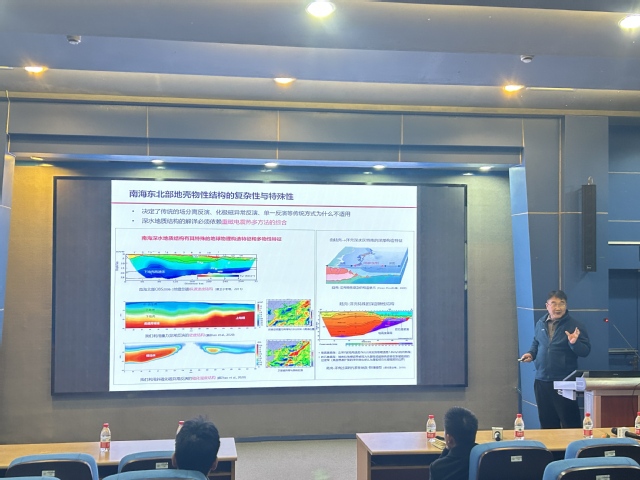

于鹏教授在“综合地球物理方法及其构造应用展望”报告中,系统总结了多年来在综合地球物理研究方法方面的实践经验和理论思考。报告提出了一套完整的综合地球物理研究技术流程,并结合南海、青藏高原、准噶尔盆地及美国黄石火山公园等多个典型构造区的深部结构探测实例,深入剖析了多方法联合在岩石物性解析和构造识别中的技术优势,为板缘构造研究开辟了新的技术途径。

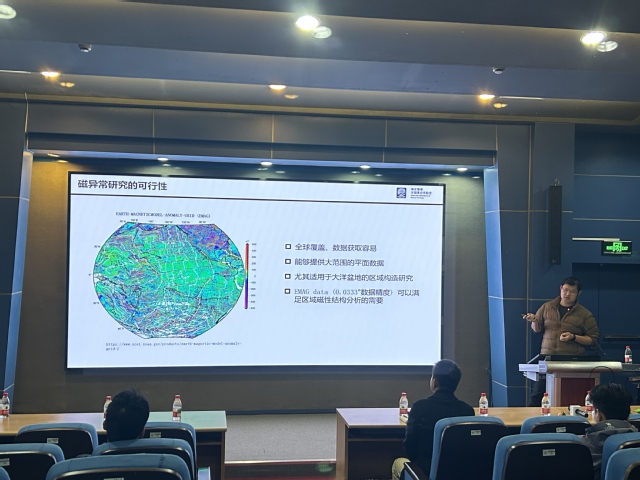

赵崇进助理教授分享了“基于三维斜磁化反演的菲律宾海盆西侧深部结构研究”的最新进展。研究团队在西菲律宾海盆开展了系统的三维地磁探测,通过整合奇异谱分析与归一化源强度等先进数据处理方法,实现了区域磁异常信号的高精度提取。结合三维倾斜磁化反演技术,研究清晰地揭示了该区域的磁性结构特征,确认加瓜海脊的火山弧属性,限定了白垩纪洋壳的分布范围,阐明了加瓜海脊东南部浅部退磁区的形成机制,并建立了相应的构造演化模型,为理解西太平洋板块俯冲动力学提供了新的深部约束。

在专题研讨环节,与会师生围绕不同地球物理方法的适用条件、技术优势与研究局限等关键问题展开了热烈而深入的讨论。通过充分的学术交流与思想碰撞,进一步凝聚了学科交叉研究的共识,为推动板缘构造领域取得突破性进展奠定了坚实基础。本次沙龙的成功举办,不仅展示了板缘构造相关研究的最新成果,更为该领域的未来多学科交叉研究奠定了基础。